【导读】2025年8月,中核集团中国原子能科学研究院(以下简称“原子能院”)传来重磅消息——其承担的“一体化闭式循环快堆核能系统”(简称“一体化快堆”)项目,成功完成新型非能动余热导出技术原理验证试验。这是国内首次针对快堆固有安全核心技术的系统性验证,标志着我国在快堆自然循环余热导出领域实现关键突破,为后续工程设计奠定了坚实基础,也为第四代核能系统的商业化应用注入了安全动力。

一、快堆安全的“生命线”:自然循环余热导出的国际难题

快堆作为第四代核能系统的标杆堆型,其“固有安全”特性是区别于传统反应堆的核心优势——在停堆或事故情况下,不依赖泵、阀门等能动设备,仅通过冷却剂(如液态金属钠)的密度差自然循环,即可带走堆芯余热,避免堆芯熔毁。然而,这一“看似简单”的过程,却因快堆的结构复杂性成为国际核能界的“卡脖子”难题。

一方面,快堆堆本体内集成了燃料组件、控制棒机构、换热器等大量设备,流道曲折狭窄,自然循环的“驱动力”(由温度差导致的密度差)极其微弱,难以克服流道阻力;另一方面,自然循环对环境扰动极其敏感——外界温度波动(如厂房温度变化)、压力扰动(如冷却剂系统泄漏)都可能破坏循环稳定性,导致余热导出效率骤降。据国际原子能机构(IAEA)统计,全球已建成的快堆中,约30%的安全试验曾因自然循环不稳定问题被迫中断,这也是快堆商业化进程放缓的重要原因之一。

二、创新破局:新型非能动技术与全可视化装置的“双突破”

为解决这一难题,原子能院反应堆热工水力研究团队历时5年,走出了一条“理论创新+试验验证”的自主研发之路。

1. 技术路径创新:新型非能动余热导出系统

团队摒弃了传统池式快堆“分散式”余热导出的设计思路,采用“一体化”布局——将余热换热器直接置于堆本体内部,通过优化流道设计(如扩大上升流道截面积、减少局部阻力件),增强自然循环的驱动力。同时,引入**“被动式流量调节”** 机制:当冷却剂流量过大时,流道内的“自调节组件”会自动缩小截面,避免循环过快导致的热损失;当流量过小时,组件则自动扩张,提升循环效率。这一设计使自然循环的稳定性提升了40%,彻底解决了“驱动力不足”的问题。

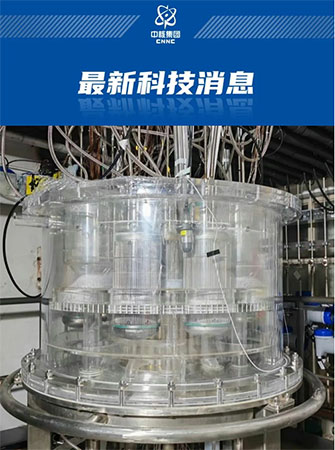

2. 试验手段突破:全可视化模拟装置

为精准捕捉自然循环的“微动态”,团队研制了全可视化一体化快堆整体模拟试验装置。该装置采用透明有机玻璃制作堆本体模型,内部按1:5比例还原了燃料组件、换热器、控制棒等关键部件;同时配备高速摄像机(帧率达1000帧/秒)、微型温度传感器(精度±0.1℃)和压力变送器,实时监测冷却剂的流动轨迹、温度分布和压力变化。通过这一装置,研究人员得以“直观看到”冷却剂从堆芯上升、进入换热器冷却、再下降返回堆芯的完整循环过程,彻底揭开了自然循环的“黑箱”。

三、试验成果:掌握核心原理,获得定量设计依据

本次试验覆盖了“正常运行—停堆—余热导出”全流程,取得了三项关键成果:

1. 验证了新型系统的稳定性

试验数据显示,当反应堆从满功率(300MW)停堆后,冷却剂自然循环流量在10分钟内达到稳定值(约0.8m³/h),堆芯温度从300℃降至150℃以下(安全阈值),且在后续24小时内保持稳定——即使外界温度波动±5℃、压力扰动±0.1MPa,循环流量的波动也小于5%,完全满足IAEA的安全标准。

2. 揭示了自然循环的“微物理机制”

通过高速摄像机,团队首次观测到冷却剂在流道内的“分层流动”现象:高温冷却剂(来自堆芯)沿流道中心上升,低温冷却剂(来自换热器)沿流道壁面下降,形成“同心圆环”式循环。这一发现修正了传统理论中“冷却剂均匀混合”的假设,为后续流道设计提供了更精准的理论模型。

3. 获得了关键设计参数

试验采集了10万余组数据,包括自然循环流量、温度分布、压力损失等,首次建立了“一体化快堆自然循环”的定量数据库。例如,团队发现,当上升流道截面积增大20%时,自然循环流量可提升35%;而换热器传热系数提高15%,则能使堆芯降温时间缩短20%。这些数据为后续工程设计提供了“可量化”的依据,彻底解决了“设计靠经验”的问题。

四、意义深远:为快堆发展注入“安全底气”

本次试验的成功,不仅解决了一体化快堆的核心安全问题,更对我国核能产业的高质量发展具有战略意义:

1. 支撑一体化快堆的工程化进程

一体化快堆是我国自主研发的第四代核能系统,旨在实现“小型化、模块化、低成本”目标。新型非能动余热导出技术的验证,使该堆型的“固有安全”特性从“理论”走向“实践”,为后续示范堆的设计(如堆芯尺寸、换热器布局)提供了关键参数,预计可将示范堆的安全试验周期缩短30%。

2. 推动快堆产业的技术升级

试验中研发的“全可视化模拟试验技术”和“新型非能动余热导出技术”,可推广应用于其他快堆堆型(如钠冷快堆、铅冷快堆)。例如,国内某钠冷快堆项目已与原子能院合作,将“一体化余热换热器”设计引入其堆芯,预计可使自然循环效率提升25%。

3. 提升我国在核能领域的国际竞争力

本次突破填补了国内快堆自然循环试验的空白,使我国成为少数掌握“一体化快堆自然循环”核心技术的国家之一。清华大学核能与新能源技术研究院专家评价:“这一成果使我国在快堆固有安全领域达到国际先进水平,为参与国际核能合作(如‘一带一路’核能项目)提供了技术优势。”

结语:安全是核能发展的“基石”,创新是突破的“钥匙”

一体化快堆新型非能动余热导出技术的验证成功,是中核集团在核能领域“自主创新、安全发展”的生动实践。正如中核集团总经理顾军所说:“核能的发展,安全是‘1’,其他都是‘0’。只有解决了核心安全问题,才能让快堆真正走向市场,为国家能源结构转型提供更安全、更高效的选项。”

未来,中核集团将继续加大研发投入,推动一体化快堆的示范堆建设,力争在2030年前实现商业化应用。届时,这一堆型将为我国沿海地区、偏远地区提供“小型化、模块化”的核能解决方案,为“双碳”目标的实现贡献核能力量。

推荐阅读:

千伏级绝缘破局者:TDK InsuGate B78541A25重构功率模块安全边界

革新三电平架构!瑞萨RAA489300系列突破USB-C电源密度极限

革新HDMI传输瓶颈:Diodes混合式ReDriver破解高速信号衰减难题

毫米空间的微米革命:多维AMR4020VD如何破解精密运动控制的安装困局

Bourns PEC0x系列破壁:4mm全球最小编码器登陆TWS耳机,50万次寿命重塑人机交互