【导读】《自然-方法》(Nature Methods)杂志发表了一项来自中国科学家的标志性成果——由北京大学程和平院士、王爱民教授团队联合北京信息科技大学吴润龙教授团队历时4年攻关的多色微型化双光子显微镜,首次实现了对自由活动小鼠深脑区域的高分辨率彩色成像。这项技术突破了传统微型化双光子显微镜“单一波长、无法多色成像”的瓶颈,为脑科学研究打开了“彩色观察”的新窗口,有望推动脑认知原理、脑疾病机制等领域的跨越式发展。

一、技术内核:超宽带空心光纤破解多色成像难题

双光子显微成像技术是脑科学研究的“眼睛”,其原理是通过超快激光激发荧光探针,实现对脑内细胞的动态观察。但传统微型化双光子显微镜的核心短板的——单一波长激光限制了多色成像。由于传统空心光纤只能传输单一波长的超快激光,无法同时激发多种颜色的荧光探针(如绿色的GFP、红色的RFP),研究人员无法同时观察脑内多种细胞(如神经元、胶质细胞)或细胞结构(如线粒体、突触)的动态相互作用。

为解决这一问题,研究团队针对性开发了新型超宽带空心光纤。这款光纤具备“低损耗、低色散”的特性,能够稳定传输700-1060纳米范围内的多种波长飞秒脉冲激光(覆盖了大多数荧光探针的激发波长)。其损耗仅为0.5分贝/米(远低于传统光纤的2分贝/米),色散斜率小于0.01皮秒/纳米²/米(确保激光脉冲的完整性),为多色成像提供了核心支撑。

超宽带空心光纤的应用,使得显微镜能够同时激发多种荧光探针,实现“红、绿、蓝”三色成像。例如,研究人员可以用绿色标记神经元(GFP)、红色标记线粒体(RFP)、蓝色标记β-淀粉样蛋白(DAPI),同步观察三者的动态变化——这在传统技术中是无法实现的。

二、性能突破:2.6克微型化与820微米深脑成像的完美结合

这款多色微型化双光子显微镜的两大核心性能,直接推动了脑成像技术的升级:

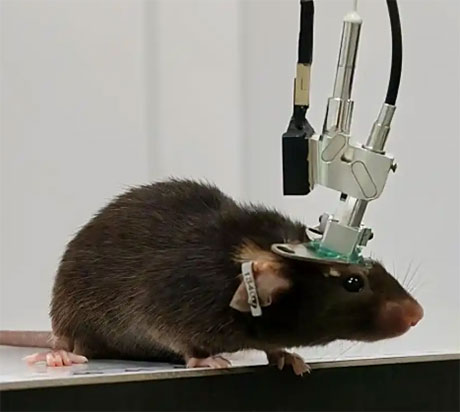

1. 2.6克微型化:自由活动小鼠的“无负担”成像

显微镜的重量仅为2.6克(相当于一枚1元硬币的重量),能够通过微型支架固定在小鼠头部,不会影响其正常行为(如行走、进食、社交)。这一设计解决了传统双光子显微镜的“致命缺陷”——传统设备需要大型光学平台,无法用于自由活动的动物,而自由活动状态下的脑成像更能反映真实的脑功能(如学习时的海马体活动、社交时的前额叶皮层反应)。

2. 820微米深脑成像:覆盖皮层与深层结构

该显微镜的成像深度达到820微米,是目前微型化双光子显微镜的最大深度,能够覆盖小鼠大脑的皮层(约0-400微米)及深层结构(如海马体,约500-800微米)。其高分辨率(横向≤1微米、纵向≤3微米)使得研究人员能够清晰观察到神经元的树突棘(直径约1微米)、线粒体的形态变化(如肿胀、分裂)等细节。

在阿尔茨海默病模型小鼠的研究中,这一性能发挥了关键作用:研究人员利用多色标记技术,同步捕捉到了神经元钙信号(红色)、线粒体钙信号(绿色)、β-淀粉样蛋白斑块(蓝色) 的动态影像。结果发现,在疾病早期(斑块尚未大量沉积时),神经元的钙信号已出现异常波动(如频繁的钙超载),线粒体的钙摄取能力下降——这些变化可能是阿尔茨海默病的“早期预警信号”。这一发现为疾病的早期诊断和治疗提供了新的线索。

三、应用前景:开启脑科学研究的“彩色新时代”

多色微型化双光子显微镜的研制成功,为脑科学研究带来了多领域的赋能:

1. 脑认知原理:揭示“多细胞协同”的奥秘

脑功能的实现依赖于多种细胞的协同(如神经元传递信号、胶质细胞提供营养、血管输送氧气)。多色成像技术能够同步观察这些细胞的动态变化,例如:当小鼠学习迷宫时,研究人员可以用绿色标记神经元、红色标记胶质细胞、蓝色标记血管,观察三者在“记忆形成”中的协同作用——这将帮助我们更深入理解“学习与记忆”的脑机制。

2. 脑疾病机制:早期诊断的“新工具”

阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的核心病理变化(如β-淀粉样蛋白沉积、多巴胺能神经元死亡),需要早期发现才能有效治疗。多色成像技术能够在疾病早期(症状出现前)捕捉到脑内的异常变化(如神经元钙信号异常、线粒体功能障碍),为早期诊断提供“可视化证据”。

3. 神经药物评估:精准测试药物疗效

传统神经药物评估需要通过行为学实验(如小鼠迷宫测试)间接判断药效,无法直接观察药物对脑内细胞的影响。多色成像技术能够实时观察药物对神经元、线粒体的作用(如某款抗阿尔茨海默病药物是否减少了β-淀粉样蛋白沉积,是否改善了神经元的钙信号),提高药物研发的效率和准确性。

4. 脑机接口:更精准的“信号解码”

脑机接口的核心是“解码脑信号”(如运动意图),而多色成像技术能够更清晰地观察神经元的放电模式(如运动皮层神经元的同步活动),为脑机接口的“高精准度”提供支持——例如,未来可以通过该技术,更准确地解码“想抬手”的脑信号,让瘫痪患者通过脑机接口控制假肢。

结语:从“单色”到“彩色”,脑科学研究的新起点

多色微型化双光子显微镜的研制成功,是我国脑科学研究的重大突破。它不仅解决了传统微型化双光子显微镜的“多色成像瓶颈”,更实现了“自由活动小鼠+深脑区域+高分辨率”的彩色成像,为脑科学研究提供了更强大的工具。

正如程和平院士所说:“这款显微镜让我们能够‘看清楚’脑内多种细胞的动态相互作用,这是理解脑功能的关键。” 未来,随着技术的进一步优化(如更高的分辨率、更深的成像深度、更轻的重量),它有望在更大的动物模型(如大鼠、猴子)甚至人类脑科学研究中发挥作用,为脑疾病治疗、脑机接口等领域带来新的突破。

这款显微镜的诞生,标志着我国在脑科学研究工具领域进入了“世界第一梯队”,也为全球脑科学研究贡献了“中国方案”。

推荐阅读:

德州仪器电源路径充电技术解析:如何实现电池寿命与系统性能的双赢?

力芯微ET75016激光驱动芯片:重新定义TOF 3D传感精度与效率

多维科技TMR13Nx磁开关芯片:重新定义智能笔360°无死角唤醒体验

Littelfuse推出DO-214AB封装2kA浪涌保护晶闸管,革新电源安全设计