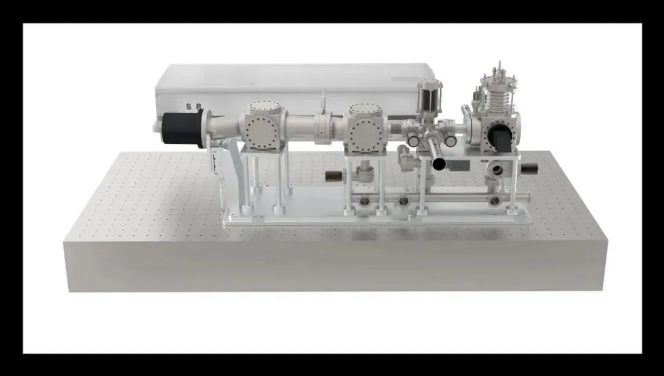

【导读】一枚芯片,想要实现规模化量产的核心挑战就在于其纳米级工艺的精密控制。然而,这些微观结构往往藏在原子尺度的深处——过去,要想看清它们,只能依靠造价高昂、体积庞大的同步辐射装置。如今,这样的专业检测被“搬”上了一张两平方米的实验桌。近期,科大硅谷片区企业安徽国科量光技术有限公司在合肥发布国内首台极紫外波段(5—20纳米)物质吸收谱台式化仪器。它的诞生,标志着我国在高端科学仪器领域实现重要突破,为实现核心检测技术的自主可控提供了有力支撑。

全球范围内,仅有美国和法国的两家科研机构在探索极紫外光源技术相关设备的台式化研发。长期以来,该领域的关键部件、核心参数、光源系统大多依赖进口。如今,随着我国制造业体系日益完备、科研转化机制不断健全,安徽国科量光技术有限公司率先实现极紫外等短波长光源的台式化突破,成为全球范围内首批迈出民用化关键一步的研发团队之一,标志着我国在该前沿领域实现了由“跟跑”向“并跑”的关键跨越。

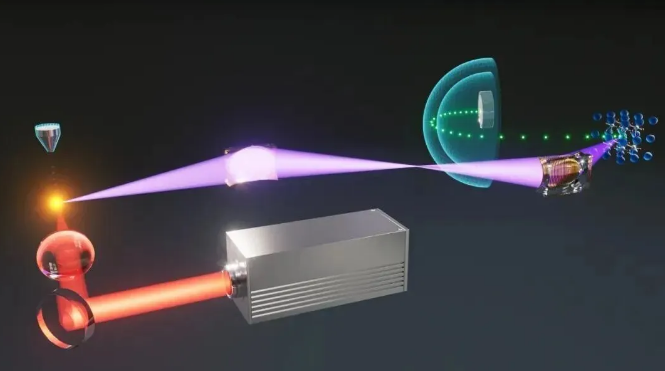

安徽国科量光技术有限公司的设备采用激光等离子体技术,产生0.4~200nm的短波长高亮度光源,满足新能源、新材料、半导体和催化化工等领域高精度微观物质结构检测的需求。国科量光首席科学家、中国科学技术大学核科学技术学院教授胡广月表示,该台式化仪器可以让更多单位在自己的实验室全天候进行高质量检测;该技术也可以嵌入工业生产线,实现材料缺陷的实时检测、优化生产工艺、提升良品率。

极紫外仪器的三重功能

“紫外线大家都听过,但极紫外波段,是不是更强的那种紫外光?”面对这一常见疑问,胡广月解释道:“它的波长比可见光更短、能量更高,一般需要在真空环境下使用。”以极紫外为代表的短波长光源(0.4-200纳米)是光谱中非常精细的一段,正因为它“细到足够小”,才具备了三个重要功能——能分辨物质成分是什么、能看清它长什么样,甚至能进行物质精细加工。

首先,用极紫外等短波长光源可以检测材料成分和物质结构。每种分子或化合物结构都有独一无二的指纹光谱,在半导体、太阳能、电池、新能源、催化、生物等领域,很多物质的指纹光谱处于极紫外等短波长波段。该仪器可以识别这些指纹光谱,从而确定物质的成分与结构。其次,利用短波长光源能对纳米尺寸的物质形貌进行显微成像。极紫外光波长非常短,能够实现比传统光学显微镜更高的分辨率,帮助科研人员观察芯片、电池、光伏材料等表面是否存在缺陷,尤其适用于半导体、生物医学等对精度要求极高的领域。

最后,在特定条件下,它还能直接进行物质加工。通过精确控制光的能量和位置,可以在材料表面蚀刻出纳米级结构,这就是芯片制造中常说的“光刻”。

“比如,在合肥重点布局的新型光伏材料钙钛矿太阳能电池领域,良品率不足50%”,胡广月表示,该仪器有望通过纳米级高精度检测帮助精准识别工艺问题,将良品率提升至90%以上水平。

向产业端行进

目前,该台式仪器已完成实验室验证,进入产业化准备阶段。团队正在围绕新型光伏材料、锂电池、光学薄膜、生物医药等领域,开展应用对接与场景验证,后续将根据不同波段的检测需求定制仪器型号,并逐步进入科研、工业双端市场。该设备具备批量化生产能力,建设周期缩短至180天,整机造价较低。过去难以触及的高端科研装置,如今正逐步实现国产化与规模化应用。未来,越来越多的高校、科研机构和科技型企业,都有望以更低的门槛引入短波长光源,真正实现高端检测能力的普惠化、自主化。

“这台设备之所以能在合肥率先实现转化落地,离不开政策支持。”国科量光总经理胡昕月表示,中国科学技术大学作为国家“赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权”首批试点单位之一,为科研团队自主转化成果提供了制度保障。

除政策赋权外,合肥市也为项目落地提供了包括场地协调、资金支持、人才认定、企业对接在内的全流程保障。项目初创阶段,市科技局及市高新区管委会安排专员对接,协助团队完成企业注册、办公选址、申报“科技领军创业团队”项目,并通过转化奖励等方式提供资金扶持。在设备研发完成后,又组织场景对接,协调新能源、半导体等重点企业进行产品试用。

“选择落地合肥,也因为我们的客户就在周边。”胡昕月说,“我们主要面向新型显示、芯片制造、先进光伏、新能源材料等行业,而合肥恰好是这些产业的集聚地。设备要真正落地应用,就要能快速响应需求、不断试样调试,这些都离不开产业链的协同环境。”

市科技局有关负责人表示,国科量光是合肥市构建创新生态、落实国家高水平科技自立自强战略的生动实践,展现了地方推动科技成果高效转化的显著成效。未来,合肥将继续为更多前沿技术“从0到1”的关键跨越提供坚实支撑。