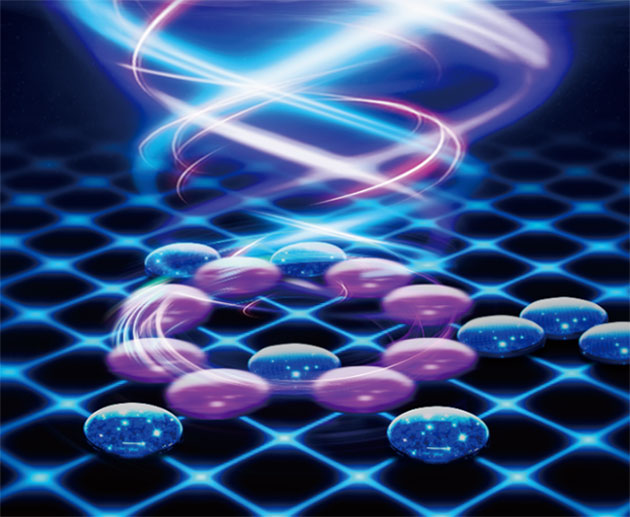

【导读】手性激光作为一种具有螺旋偏振特性的新型光源,因能精准激发物质的特定振动模式,在量子光学、生物传感、光通信等领域具有重要应用前景。然而,长期以来,其实用化面临两大“卡脖子”问题:一是光的手性易受环境扰动(如温度变化、结构缺陷)影响,导致手性专一性丢失,无法精准识别目标;二是传统复杂结构(如涡旋谐振腔)会增加光传输损耗,激光效率往往低于20%,难以满足工业化需求。针对这些痛点,中国科学院半导体研究所郑婉华院士团队近日提出一种基于光子晶体的手性激光发射新方法,通过“圆形有源光子晶体+非对称泵浦”的组合策略,成功实现单一手性激光发射,同时将传输效率提升至60%以上,为手性激光的实用化迈出关键一步。

一、手性激光的“两难困境”:对称性与效率的矛盾

手性激光的核心价值在于其“手性”——左旋(LHC)或右旋(RHC)的螺旋偏振态,这种特性使其能与手性分子(如氨基酸、药物分子)发生特异性相互作用,在生物传感中可实现“精准识别”;在量子光学中,其轨道角动量可用于编码量子信息,提升计算容量。但传统设计思路存在先天缺陷:为实现手性,需打破光场对称性(如采用涡旋结构),但这种结构对环境扰动非常敏感,易导致手性态混合(如左旋与右旋光同时发射);另一方面,复杂纳米结构会增加光在谐振腔内的传输损耗,导致激光阈值升高、效率下降。例如,传统涡旋激光的“环形谐振腔”结构,光需多次反射才能形成涡旋模式,光损耗约30%,效率难以突破30%。这些问题严重制约了手性激光的工业化应用。

二、光子晶体方案:用“集体振荡”提效率,用“非对称泵浦”保手性

郑婉华团队的创新在于将光子晶体的“集体振荡效应”与“非对称泵浦”技术结合,从根本上解决对称性与效率的矛盾。

-

圆形有源光子晶体:提升传输效率:团队设计了一种由半导体增益介质(如InGaAsP)制成的圆形边界光子晶体,其周期性折射率分布形成“微谐振腔”。当泵浦光照射时,光子晶体中的模式会发生“集体振荡”——多个光子模式同步振动,形成高度集中的光束(光斑尺寸比传统结构小50%),大幅减少光发散损耗,传输效率提升至60%以上(较传统结构提高2倍)。

-

非对称泵浦:实现单一手性:传统均匀泵浦会导致左旋、右旋模式同时振荡,无法实现单一手性。团队采用“非对称泵浦”(如一侧强、一侧弱的激光照射),打破光子晶体的对称性,使只有一种手性的模式满足“相位匹配条件”,从而实现单一左旋或右旋发射。实验显示,手性纯度高达95%以上(远高于传统方案的70%)。

三、实验验证:“叉形条纹”与“相位奇点”,明确手性特征

为验证新型手性激光的特性,团队进行了“自干涉实验”——将激光通过分束器分成两束,叠加后观察干涉条纹。结果显示:

-

叉形条纹:左旋激光的条纹叉口为顺时针,右旋为逆时针,这是涡旋光轨道角动量的典型特征(两束涡旋光叠加时,轨道角动量差异导致条纹分叉);

-

相位奇点:条纹中心存在明显暗点,即“相位奇点”,表明光的相位在中心处不连续(从0到2π突变),这是涡旋光的核心标志。

实验结果表明,新型手性激光具有明确的手性专一性,且稳定性显著优于传统方案(环境温度变化±10℃时,手性纯度仅下降3%)。

四、从“实验室”到“应用端”:更紧凑、更高效的手性激光

与传统涡旋激光相比,新型手性激光器具有三大优势:

-

结构紧凑:采用光子晶体结构,可实现“芯片级”集成(尺寸仅几毫米),适合便携设备或大规模阵列应用;

-

效率更高:传输效率达60%以上,较传统方案提升2倍,降低了能耗;

-

调控灵活:通过调整泵浦方式(如改变泵浦强度分布),可实现左旋与右旋的快速切换,为手性调控提供了新自由度。

这些优势使其在多个领域具有广阔应用前景:

-

量子计算:手性激光的轨道角动量可编码更多量子信息,提升计算容量;

-

生物传感:精准识别手性分子(如药物中的左旋异构体),避免右旋异构体的副作用;

-

光通信:通过手性态切换增加信息通道,提高通信带宽(理论上可提升一倍)。

结语

郑婉华院士团队的“光子晶体+非对称泵浦”手性激光新方法,成功解决了传统手性激光“手性专一性丢失”“效率低”的两大难题,实现了单一手性发射与高效传输的结合。这种新型手性激光不仅结构紧凑、集成度高,还为手性调控提供了新自由度,有望成为量子计算、生物传感等领域的“核心光源”。随着技术进一步优化(如降低阈值、提高稳定性),未来3-5年内可实现芯片级手性激光的批量生产,推动手性光学领域的实用化进程,为中国在量子技术、生物医学等领域的发展提供重要支撑。

推荐阅读:

德州仪器电源路径充电技术解析:如何实现电池寿命与系统性能的双赢?

力芯微ET75016激光驱动芯片:重新定义TOF 3D传感精度与效率

多维科技TMR13Nx磁开关芯片:重新定义智能笔360°无死角唤醒体验

Littelfuse推出DO-214AB封装2kA浪涌保护晶闸管,革新电源安全设计