【导读】在AI算力需求爆发式增长的背景下,上海交通大学集成电路学院周林杰教授团队取得重大突破。研究团队通过创新性地将相变材料Sb₂Se₃与硅基微环谐振器集成,成功研发出全球首款"近零功耗"现场可编程光收发芯片,实现400Gbps超高速传输,为解决AI集群光互连瓶颈提供了全新解决方案。该成果已发表于国际权威期刊《PhotoniX》。

技术突破:相变材料与硅光技术的完美融合

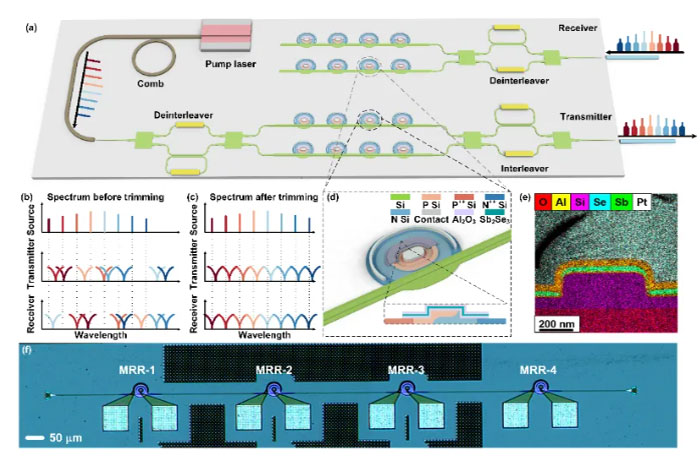

研究团队创造性地将低损耗相变材料Sb₂Se₃引入硅基光电子领域,通过特殊工艺在微环谐振器的PN结上实现异质集成。这一创新设计使得芯片仅需电脉冲触发即可实现相变材料的晶态与非晶态转换,从而获得10皮米级精度的波长调谐能力,调谐范围超过一个自由光谱范围。

与传统方案相比,该技术具有三大突破性优势:首先,相变材料的非易失特性彻底消除了状态维持功耗;其次,异质集成工艺确保了对原有调制和探测性能的零影响;第三,创新的反馈机制有效解决了温度漂移难题。测试数据显示,单微环可实现100Gbps的OOK调制,四通道级联后总速率高达400Gbps。

行业痛点:AI算力时代的光互连瓶颈

随着大语言模型参数规模突破万亿级别,AI训练集群规模不断扩大,传统电互连技术已难以满足需求。光互连虽具有带宽大、损耗低等优势,但现有硅基微环谐振器面临制造偏差和温度敏感两大技术瓶颈。

具体而言,硅基MRR的谐振波长对工艺波动极其敏感,同一晶圆上不同器件的波长偏差可达纳米级;同时,温度变化引起的波长漂移可达0.1nm/℃。这些问题导致实际系统中需要复杂的波长校准和温控系统,大幅增加了系统复杂度和功耗。上海交大的这项研究正是针对这些行业痛点提出的创新解决方案。

创新设计:从材料选择到系统架构

研究团队在材料选择上独具匠心,选用Sb₂Se₃相变材料主要基于三个考量:首先,其在通信波段的吸收损耗极低(<1dB/μm);其次,相变速度快(<100ns);第三,具有良好的CMOS工艺兼容性。通过优化集成工艺,成功将相变材料引入硅光后道工序,不影响原有器件性能。

在系统架构方面,团队设计了创新的温度补偿方案:利用其中一个MRR作为光功率监测器,实时反馈温度波动信息,通过整体控温实现对多个MRR的协同稳定。这种方案大幅降低了传统温控系统的硬件复杂度,使系统具备良好的可扩展性。

应用前景:从数据中心到AI集群

这项技术的产业化前景广阔。在数据中心领域,可编程微环芯片可大幅降低光互连系统的功耗和成本。以典型100G光模块为例,采用该技术后静态功耗可降低90%以上。在AI训练集群中,该芯片有望解决GPU/XPU间互连带宽瓶颈,支持更大规模的模型训练。

研究团队表示,下一步将重点优化制造工艺,提升良率和一致性,同时拓展至更高速率的PAM4调制。预计未来3-5年内可实现技术产业化,届时将推动光互连芯片进入"可编程时代"。

产业影响:重塑光电子技术路线图

这项突破性研究可能重塑硅光技术的发展路线。传统硅光器件主要依赖热光或载流子效应进行调谐,均存在功耗高或速度慢的缺点。相变材料的引入开创了全新的技术路径,其非易失特性特别适合需要长期稳定工作的应用场景。

业内专家评价指出,该技术有望成为下一代数据中心光互连的标准方案,特别是在对功耗敏感的边缘计算场景。同时,也为未来光电融合计算架构提供了关键器件基础。

结语:

上海交大这项研究不仅解决了硅基微环器件的核心痛点,更开创了非易失可编程光芯片的新范式。随着AI和算力需求的持续增长,这种创新技术将加速光互连从"固定功能"向"可编程"演进,为下一代数据中心和AI基础设施提供关键支撑。该成果彰显了中国在高端光芯片领域的创新能力,有望在全球光电子产业竞争中抢占制高点。

推荐阅读:

德州仪器电源路径充电技术解析:如何实现电池寿命与系统性能的双赢?

力芯微ET75016激光驱动芯片:重新定义TOF 3D传感精度与效率

多维科技TMR13Nx磁开关芯片:重新定义智能笔360°无死角唤醒体验