【导读】2008年,当乔布斯从一只牛皮纸袋中抽出那台惊艳世界的笔记本电脑时,现场掌声雷动。那不仅是MacBook Air的诞生,也标志着苹果将“Air”定义为“极致轻薄”的开端。多年后的今天,在2025年秋季发布会上,苹果终于为iPhone赋予了“Air”之名——推出了史上最薄的iPhone 17 Air。

这款新机厚度仅5.6毫米,正面与背面均采用超瓷晶面板,中框则由5级航空钛金属打造。它配备6.5英寸屏幕,支持120Hz动态刷新率与1Hz AOD熄屏显示,峰值亮度达3000尼特;前置摄像头为1800万像素,后置则为4800万像素单摄。性能上搭载A19 Pro芯片,GPU性能据称是A18 Pro的三倍,并内置苹果自研的N1通信芯片与C1X调制解调器,支持Wi-Fi 7、蓝牙6.0和Thread网络。

然而,对中国大陆用户而言,iPhone 17 Air最具突破性的变化,是全线产品统一采用eSIM设计,不再配备物理SIM卡槽。这也是中国大陆市场首次迎来仅支持eSIM的手机产品。目前,国内仅中国联通公开支持手机eSIM业务,中国移动与中国电信虽表态已具备技术能力,但尚未与苹果达成明确合作。

那么,为何中国在手机eSIM的推进上明显慢于欧美?网络上流传的几种说法,其实大多站不住脚。

有人认为eSIM会让用户随意使用外国运营商服务,导致本土运营商收入流失。但实际上,境外卡在中国使用必须依赖漫游,而漫游费中的大部分仍由本土运营商收取,利润结构并未改变。

另一种观点是eSIM通过扫码即可办理,可能绕过实名制。事实上,二维码的生成权完全掌握在运营商手中。若运营商要求用户必须持身份证到营业厅验证,eSIM的实名制流程反而可能比实体卡更严格。

还有人认为eSIM可随意切换,运营商难以管控。这其实混淆了“携号转网”和“换卡操作”。eSIM的切换仍依赖运营商授权,若设置次数限制,用户反而更不自由。现实中,一些eSIM设备用户甚至因运营商不愿开放办理权限而处处受限。

既然这些说法都不成立,那么eSIM在中国手机市场推进缓慢的真正原因是什么?

答案或许藏在技术标准与产业利益的深层结构中。

根据GSMA在2019年发布的《eSIM在中国:未来之路》,推动eSIM落地的关键在于建立统一、安全的“证书核发管理框架”(CI)。其中,CI根证书是保障eSIM“空中发卡”安全的核心。

在传统SIM卡中,身份认证依赖于IMSI(国际移动用户标识)和KI(认证密钥),由运营商预先写入。而eSIM的KI码需要通过无线方式下发,必须依赖可信的根证书体系来防止篡改与泄露。

国际上,eSIM根证书由GSMA统一管理。但出于安全考虑,中国倾向于建立自主可控的证书体系。例如,中国联通在《5G AI终端白皮书(2025年度)》中明确提出:eSIM设备应预装由信通院或三大运营商颁发的国内通用eSIM证书。

换言之,eSIM在中国推进缓慢,某种程度上是受制于CI证书管理架构的建立进程。这一局面,令人联想到多年前WAPI与Wi-Fi的标准之争——最终以“Wi-Fi + WAPI”双模认证的方式落地。而eSIM的推进,同样需要政策、安全与产业三方面的协同。

除此之外,另一个不容忽视的因素是实体SIM卡背后的庞大产业链。

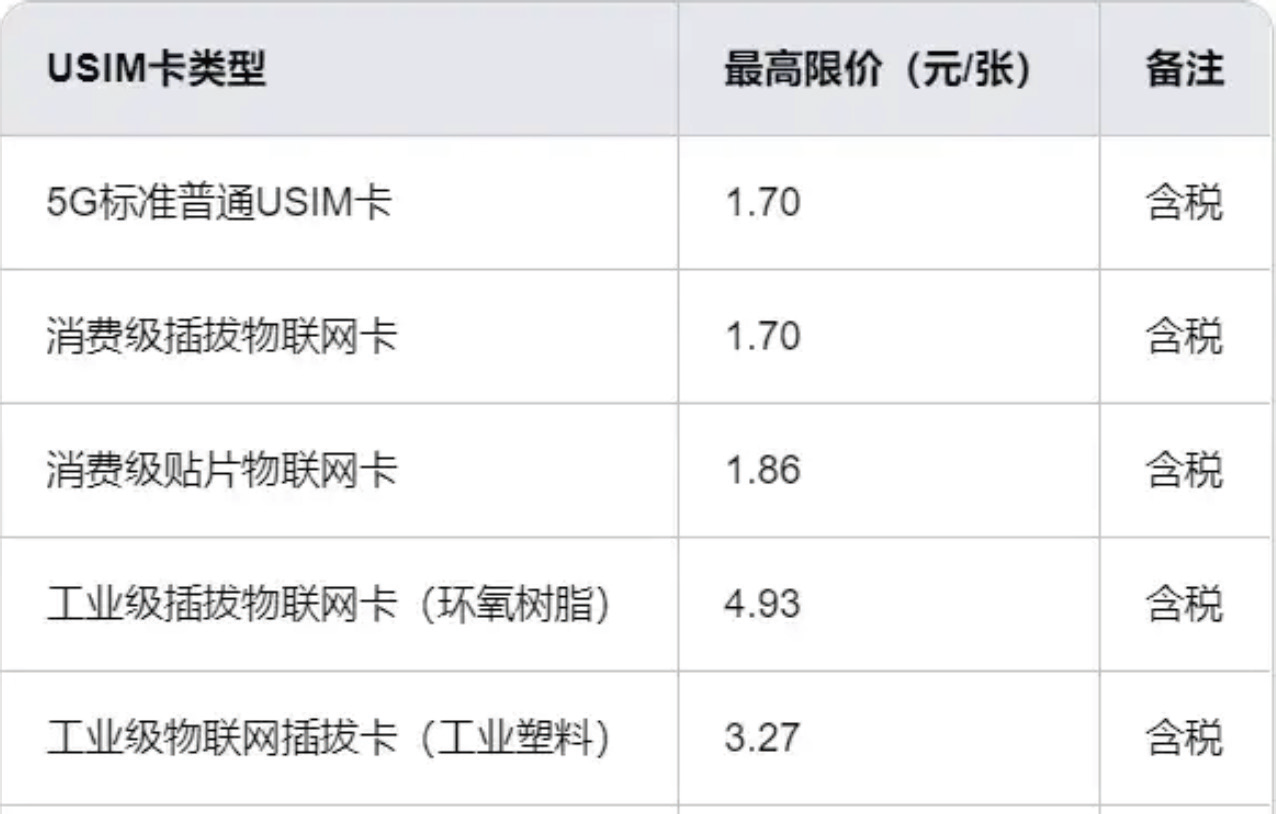

据《2025至2030年中国手机SIM卡行业市场运行现状及投资规划建议报告》显示,2022年中国SIM卡销量达8.2亿张,销售额为78.3亿元,预计2025年将增长至92.6亿元。一张SIM卡的生产成本仅几毛钱,经过运营商加注“开卡费”后,零售价可达十元。从手机到物联网设备,SIM卡需求广泛,整体市场规模接近百亿。

在这样的背景下,eSIM的普及无疑将冲击现有利益结构。缺乏足够动力,或是推进缓慢的另一重原因。

不过,随着苹果、三星及国内手机厂商持续推动eSIM机型上市,产业链与政策层面正逐步形成共识。一场由终端带动的通信变革,或许已悄然驶入快车道。