【导读】“当前形势十分严峻!”一位欧洲金属粉末贸易公司的负责人感叹道,“我们的稀土原料几乎全部售出,只剩下很少的库存。”据该负责人介绍,目前他们很多客户都在积极寻找中国以外的稀土供应渠道。但他指出,尽管瑞典等国稀土资源储量丰富,但在开采和精炼能力方面存在明显不足,尤其是在重稀土领域——中国掌控着全球99.8%的精炼产能。因此,要找到替代来源异常困难。

今年4月,正值中美贸易摩擦加剧之际,中国对7种中重稀土以及含镝/铽的钕铁硼永磁材料实施了出口许可管理,导致稀土出口量出现明显下降。

10月9日,中国商务部与海关总署进一步发布联合公告,将超硬材料、稀土设备及原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料纳入出口许可管理范围。这一轮管控措施更为严格。

对此,德国汽车工业协会(VDA)的一位发言人表示担忧:“新出台的措施更为严厉。此外,大家还担心,由于申请量激增,现有许可证的审批进度可能会进一步延迟。”

宝马生产车间 图源:宝马

上述贸易商负责人分析称,审批进度部分受到负责审核的中国官员人数有限的制约,这意味着许可证发放需要一定时间。同时,中国对稀土出口的审批要求也日趋严格,“中方希望明确了解这些材料的最终用户是谁。”他还提到,“自今年年中以来,钕等轻稀土的价格已上涨约一倍,而重稀土更是几乎难以在市场上买到。”

据欧洲业内人士透露,特别是那些可能用于军事用途的稀土产品,目前已几乎无法从中国出口。

尽管中国稀土新规将于2025年11月8日正式生效,但这一政策调整已在国际市场上引发一系列连锁反应。对稀土资源依赖度高的欧洲汽车制造业,尤为感到不安。

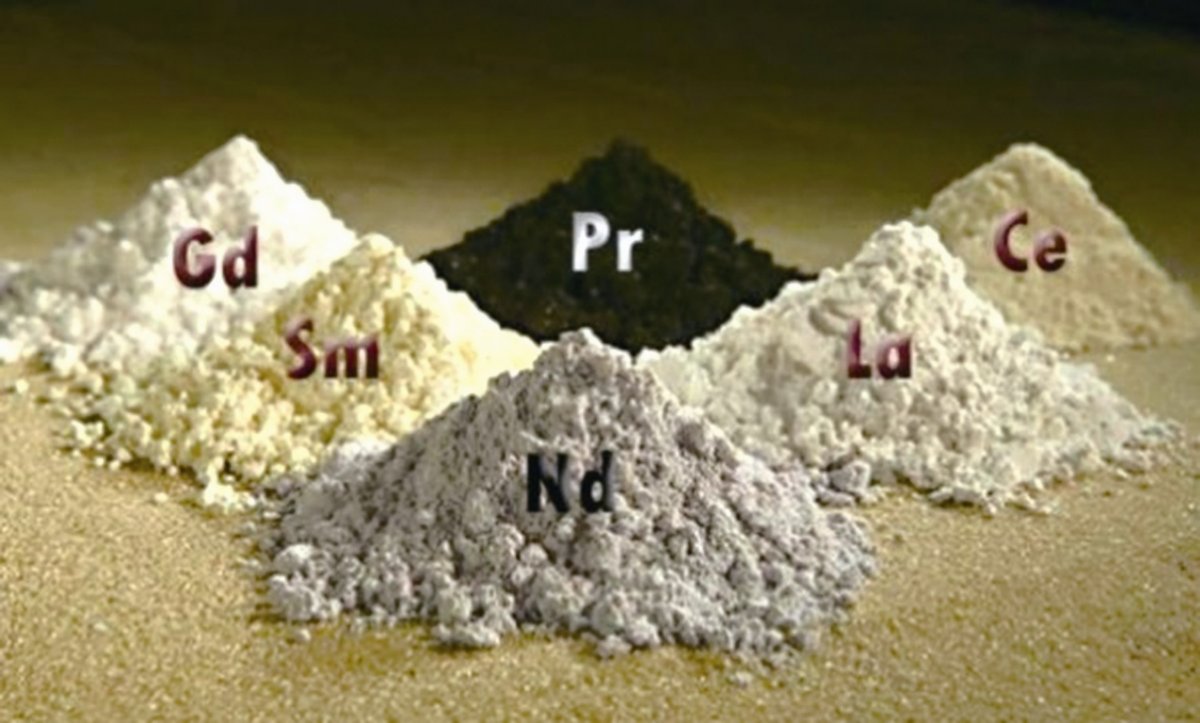

稀土:“工业维生素”

稀土是一组具有特殊物理和化学性质的金属元素,被广泛应用于现代高科技产业。从智能手机、电动汽车到导弹制导系统,几乎所有尖端技术领域都离不开稀土。尤其在汽车行业,稀土不仅用于关键部件如驱动电机和传感器,更是新能源汽车不可或缺的核心材料。

稀土 图源:中国地质调查局

尽管稀土原料在全球范围内分布广泛,但近几十年来,中国在稀土开采和加工领域已形成显著优势。咨询公司AlixPartners的研究数据显示,目前中国约占全球稀土产量的70%、精炼产能的85%,以及超过90%的磁铁产能。特别是在重稀土精炼领域,中国的垄断地位更加突出——占据全球99.8%的市场份额,几乎不存在替代来源。

欧洲作为全球最大的汽车制造基地之一,每年消耗大量稀土用于生产高性能电机、传感器及其他电子元件。据统计,仅德国汽车工业协会(VDA)成员企业每年就需要进口超过3万吨稀土产品,其中大部分来自中国。

随着中国新规出台,欧洲车企普遍面临原材料供应紧张的问题。多家零部件供应商向媒体表示,自今年下半年以来,库存水平持续下降,部分关键原材料甚至出现断供。例如,用于电动汽车驱动电机的钕铁硼永磁体,其价格已较年初上涨一倍以上,且供应极为紧张。

Tradium贸易公司的稀土专家简·吉斯(Jan Giese)认为,中国正在充分利用其产业优势,“我们判断,出口管制措施可能还会继续加强。”

欧洲稀土库存告急

在11月8日稀土新规正式实施前,欧洲企业和贸易商正加紧补充库存。

据博世负责法国、比荷卢三国、西欧和南欧业务的布鲁诺·加赫蒂(Bruno Gaherty)介绍,预计汽车行业将在稀土供应短缺之前,全力加快库存补充。不过,这一计划能否顺利实现,仍有待观察。

多位欧洲原材料贸易商透露,目前库存已处于严重不足状态。简·吉斯也表示,早在今年4月之前,部分关键原材料的库存就已相当紧张,之后情况进一步恶化。“在此期间,我们基本无法进行有效补库。”

一些欧洲媒体指出,目前尚无快速摆脱困境的有效方法,开发出不依赖稀土的替代方案可能需要数年时间。此外,欧洲还必须应对由此带来的更高成本问题。

供应链专业机构SC Insights的联合创始人安迪·莱兰(Andy Leyland)进一步指出,中国曾通过保持低价策略抑制竞争,“这大大增加了相关领域的投资风险。”

今年6月,日本铃木汽车因中国供应商的稀土零部件未能按时到货,导致其日本工厂部分生产线暂停运行,这些零部件主要用于电子系统和发动机部件。同期,美国福特汽车也因稀土供应中断,暂停了芝加哥工厂福特探险者车型的生产。

目前,欧洲多家车企(包括宝马)已启动供应链风险评估,部分工厂生产线因材料短缺面临停产压力。

丰田北美供应商关系负责人瑞安·格林(Ryan Grimm)担忧地表示,如果中国减少稀土供应,将对全球产生深远影响,“他们有能力在两个月内让我们的整个汽车行业陷入停滞。”

实际上,早在数年前,汽车行业就已开始努力减少对稀土的依赖。例如,自2017年起,宝马着手研发不含稀土的电机技术,其第五代电驱系统已实现商业化。该技术通过结构设计优化,降低了对稀土材料的依赖,并在后续车型中不断升级。

然而,即便某些应用中稀土用量极少,但要完全避免使用仍然十分困难。

欧洲对稀土的重视相对滞后

2024年6月,挪威稀土公司(Rare Earths Norway)宣布,经过三年有针对性的勘探,发现了欧洲最大的已探明稀土矿床。

初步调查显示,在奥斯陆西南约108公里处存在约880万吨稀土资源,具备经济开采的合理前景。据顾问公司科进集团估算,其中17%为钕和镨,这两种稀土主要用于生产高性能磁体。

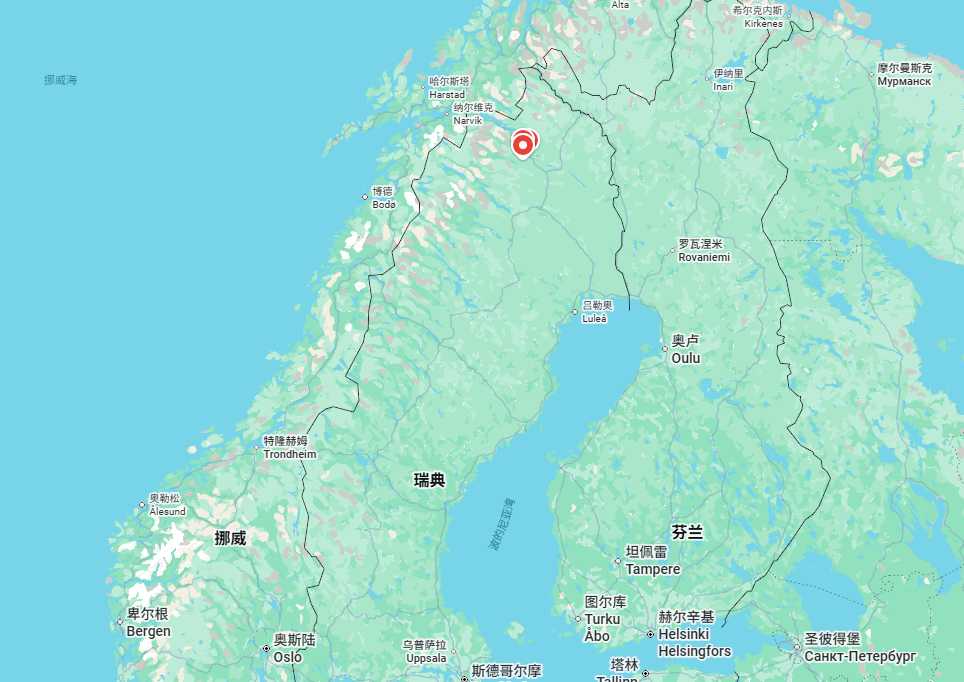

此外,瑞典基律纳、芬兰、德国莱比锡附近等地也已确认潜在稀土储量,但受限于漫长的许可程序(最长可达17年)以及环保抗议。值得一提的是,格陵兰岛的稀土储量据估计高达1900万吨。

瑞典基律纳稀土矿位置 图源:截图

然而,尽管欧洲拥有可观的稀土储量,但仍面临诸多挑战。首先,加工能力存在巨大缺口。即使发现矿床,欧洲在提炼、分离和精炼环节仍缺乏商业化设施,依然依赖中国的加工产能。

其次,开采成本高,环保压力大。一些欧洲国家对稀土提炼项目持强烈反对态度,导致项目审批困难。例如,被欧洲寄予厚望的瑞典基律纳稀土矿,预计还需约10年才能实现商业开采。

此外,投资与回报不平衡。高昂的资本支出与不确定的市场回报令私人资本望而却步,欧盟提供的财政补贴仍不足以弥补这一差距。

受上述因素影响,欧洲在稀土产业链方面的布局相对薄弱,程度低于美国和日本。

2010年钓鱼岛事件后,中国对日本实施稀土出口限制,导致日本约90%的稀土进口突然中断。这一危机暴露出日本在资源供应上的脆弱性,促使日本政府于同年启动了系统性资源安全战略。经过十多年的多元化投资、储备建设、回收利用和技术创新,日本成功将对华关键原材料依赖从90%以上降至60%以下。

美国也在积极跟进,特别是通过对矿业公司MP Materials的投资,以及将最低价格设定为中国价格两倍的价格保障机制,推动了本土供应链建设。英国矿业集团彭萨纳(Pensana)首席执行官保罗·阿瑟利(Paul Atherley)介绍,该公司正在美国建设一座价值2.5亿美元的精炼厂,“美国正在非常认真地重组其供应链。”

Tradium贸易公司专家简·吉斯指出,“我们在激励企业进入该行业方面做得还远远不够。汽车行业在很大程度上未能有效防范这种供应链依赖风险。”

值得一提的是,据彭博社10月22日报道,德国、法国和波兰将在布鲁塞尔举行的领导人峰会上讨论中国对欧日益严格的贸易措施,特别是最新的稀土出口管制政策,甚至可能动用此前从未启用的“核选项”——《反胁迫工具法案》(ACI)。这充分显示了中国稀土新规对欧洲产生的重大影响。